�s�����m����ނ玖�����́AVISA�E�i�Z�E�A���̐\�����T�|�[�g���Ă܂��I

TEL. 0297-75-2507

��301-0002 ��錧������s������P�|�P�P�|�P

���ǎ葱���@�@Immigration Procedures

�O���l�̕����A���{�ɓ���������A�ݗ��i���Z�j����ɂ́A�o�����ݗ��Ǘ��ǂŕK�v�Ȏ葱�����s���K�v������܂��B

��Ȏ葱���Ƃ��ẮA�ȉ��̂悤�Ȑ\��������܂��B

���\���E�葱���ł�����̂��Ƃ�����܂�����A���������ɂ����k���������B

������₷����������ƂƂ��ɁA���J�ɃT�|�[�g�����Ă��������܂��B

�����ɂ����ẮA�\�����ނ̍쐬���炨�q�l�ɑ�����Ǒ����ւ̐\�����ނ̒�o�܂ŃT�|�[�g�����Ă��������܂��B

������\�́A�����o�����ݗ��Ǘ��ǒ�����\���掟�҂Ƃ��ē͏o�Ϗؖ����̌�t�i2027�N4�����܂ŗL���j���Ă��܂��B�j

�܂��́A���₢���킹�t�H�[�����͓d�b�ɂĂ��⍇���E�����k���������B

�\���̎�ޕʂ̐\���擙�ɂ���

| �葱���̎�ށi�\���j | �\���� | �\���l |

| 1�@�ݗ����i�F��ؖ�����t�\�� | �o�����ݗ��Ǘ��� | �ٗp��A�z��ғ� |

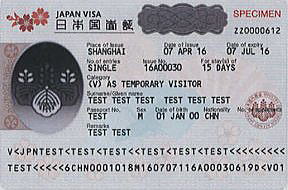

| 2�@���i�r�U�j�\�� | �݊O���� | �O���l�{�l |

| 3�@�ݗ����ԍX�V���\�� | �o�����ݗ��Ǘ��� | �O���l�{�l |

| 4�@�ݗ����i�ύX���\�� | �o�����ݗ��Ǘ��� |

�O���l�{�l |

| 5�@�i�Z���\�� | �o�����ݗ��Ǘ��� |

�O���l�{�l |

| 6�@�A�����\�� | �@���� | �O���l�{�l |

1�@�ݗ����i�F��ؖ���

���{�ŏA�J�⒆�����؍݁i�R��������́j�̖ړI�ɂ������������ꍇ�ɂ́A�o�����ݗ��Ǘ��ǂɂ����āA�悸�u�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\���v���s���K�v������܂��B

�����O�Ȃ̂ŁA�ʏ�A�O���l�͍��O�ɂ��܂��̂ŁA���ۂ̐\���͍����ɂ���N�����㗝�ōs���K�v������܂��B

�㗝�Ƃ����Ă��N�ł��ł����ł͂Ȃ��A���{�̊�ƂɌٗp�����ꍇ�́A���̊�Ƃ̐E���A���{�l�ƌ������Ă���ꍇ�́A�z��҂��㗝�l�ƂȂ邱�Ƃ��ł��܂��B

���̂ق��A�㗝�l�ł͂���܂��A�s�����m��o�����ݗ��Ǘ��ǂɓ͏o�����s�����m�́u�\���掟���v�Ƃ��Đ\�����ނ��o���邱�Ƃ��ł��܂��B

�i��������\�́A�\���掟�҂Ƃ��ĔF�߂��Ă��܂��B�j

�i�P�j�Y������ݗ����i�̊m�F

�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����s�������Ƃ��ẮA�܂��A�E�Ƃ⊈�����e����݂Ăǂ̍ݗ����i�i�r�U�ƌĂ�ł���l�����܂��j�ɊY�����邩�m�F���Ă��������B

�ݗ����i�́A�ȉ��̂Ƃ���Q�X��ނ���܂��B

�@�A�J�r�U

| �@�ݗ����i | �E�ƁE�������e |

| ���@�� | ��w�����A�������A����Ȃ� |

| �|�@�p | ��F��ȉƁA�쎌�ƁA��ƁA�����ƁA�H�|�ƁA�ʐ^�ƂȂ� |

| �@�@�� | �m���A�i���A�鋳�t���̏@���ƂȂ� |

| ��@�� | �V���L�ҁA�G���L�ҁA�ҏW�ҁA�J�����}���A�A�i�E���T�[�Ȃ� |

| �o�c�E�Ǘ� | ��ЎВ��A�����Ȃ� |

| �@���E��v�Ɩ��@ | ���{�̎��i��L����ٌ�m�A�i�@���m�A���F��v�m�A�ŗ��m�Ȃ� |

| ��@�� | ���{�̎��i��L�����t�A���Ȉ�t�A��t�A�Ō�t�Ȃ� |

| ���@�� | ���������̌������A�������Ȃ� |

| ���@�� | ���E���E���Z�̋����Ȃ� |

| �Z�p�E�l���m���E���ۋƖ� | ���H�n�Z�p�ҁAIT�Z�p�ҁA�O���ꋳ�t�A�ʖ�A�R�s�[���C�^�[�A�f�U�C�i�[�Ȃ� |

| ��Ɠ��]�� | �����Ƃ̓��{�x�X�i�{�X�j�ɓ]����҂Ȃ� |

| ��@�� | ��앟���m�̎��i��L������m�Ȃ� |

| ���@�s | ���t�ƁA�o�D�A�̎�A�_���T�[�A�X�|�[�c�I��A���f���Ȃ� |

| �Z�@�\ | �O�������̒����t�A�����t�A�p�C���b�g�A�X�|�[�c�E�g���[�i�[�A�\�����G�Ȃ� |

| ����Z�\ | ����Y�ƕ���ɑ����鑊�����x�̒m���܂��͌o����K�v�Ƃ���Z�\�^�n�������Z�\��v����Y�Ƃɏ]��������� |

| �Z�\���K | �C�O�̎q��Г���������Z�\���K���A�ė��c�̂�ʂ��Ď����Z�\���K�� |

�A���x�l��

| �@�ݗ����i | �������e |

| ���x���E1���C�C���y�уn�@ |

���s�̊O���l�����͈͓̔��ɂ���҂ŁA���x�Ȏ����E�\�͂�L����ƔF�߂������ |

| ���x�l�ށ@ |

�ݗ����i�u���芈���i���x�l�ށj�v�ōݗ�����O���l�̕}�{����z��ҋy�юq�Ȃ� |

�B�g���W

| �@�ݗ����i | �g���W |

| ���{�l�̔z��ғ� | ���{�l�̔z��ҁA���{�l�̎��q |

| �i�Z�҂̔z��ҁ@ | �i�Z�҂̔z��� |

| ��Z�ҁ@ | ���n�l�A��Z�C���h�V�i��A�����c���M�l�̔z��ҁE�q�Ȃ� |

| �Ƒ��؍� | �����ݗ��O���l�i���w���E�A�J�ҁj�̕}�{����z��ҋy�юq |

�C���̑�

| �@�ݗ����i | �������e |

| ���������@ | ����V�̃C���^�[���V�b�v�A�����E�ؓ��̌����҂Ȃ� |

| ���@�w�@ | ���{�̑�w�E�Z����w�A�����w�Z�A���w�Z�A���w�Z���ւ̗��w���A���{��w�Z�̊w���Ȃ� |

| ���@�C | ��ƁE�����̓��̌��C���A������Ƃ�Ȃ����C |

| ���芈�� | �O�������̉Ǝ��g�p�l�A���[�L���O�z���f�[�A��V���C���^�[���V�b�v�AEPA�Ɋ�Â��Ō�t�A��앟���m���ҁA�ό��E�ۗ{��ړI�Ƃ��郍���O�X�e�C�Ȃ� |

�i2�j�\���ɕK�v�ȏ��ނ̊m�F

�\���ɂ́A�\�����̂ق��������e��a�����鎑����Y�t����K�v������܂��B

��̓I�ȕK�v���ނɂ��ẮA�ȉ��̖@���Ȃ̃z�[���y�[�W����m�F�ł��܂��B

���������e�ɉ���������

�\���ɕK�v�Ȏ����́A�ݗ����i�ʂɈقȂ��Ă��܂��B���ɁA�Z�\���K�����Z�\�̍ݗ����i�ɌW��K�v�����́A�c��Ŏ��W�E�쐬�ɑ����̘J�͂Ǝ��Ԃ�v���܂��B

���K�v���ނ̎��W��쐬�ɂ�����̍ۂɂ́A���������ɂ����k���������B

�i�R�j�\�����@�E�R������

(�\�����@�j

�\�����ނ́A�X���ł͎t���ĖႦ�܂���̂ŁA�㗝�l�͕K���o�����ݗ��Ǘ��ǂɏo�����A��o�i�\���j����K�v������܂��B�\�����ނ́A�S���ɂ���o�����ݗ��Ǘ��ǂȂ�ǂ��ł���o�ł���킯�ł͂���܂���B

�A�J�W�̍ݗ����i�ŁA�ݗ����i�F��ؖ����̌�t�\�����s���ꍇ�ɂ́A�ٗp�傪��Ђ̏��ݒn���NJ�����o�����ݗ��Ǘ��ǂɁA�g���W�̍ݗ����i�ł���A�z��҂̋��Z���NJ�����o�����ݗ��Ǘ��ǂɕ�����o����K�v������܂��B

�i�R�����ԁj

�o�����ݗ��Ǘ��ǂ����\���Ă���A�\��������Ă��猋�ʂ������܂ł̕W���������Ԃ́A1�����`3�����ł����A�\���Č��̑����ɂ��A�������Ԃ�����������X���ɂ���܂��B�W���������ԓ��ɐR�����ʂ��o�Ȃ��ꍇ������܂��̂ŁA�\���͗]�T�������ď������邱�Ƃ��̗v���Ǝv���܂��B

�i�S�j�ݗ����i�F��ؖ����̌�t

�\�����F�߂���Ɛ\���㗝�l���͐\���掟���˗������s�����m���ɍݗ����i�F��ؖ������X������܂��B

�ݗ����i�F��ؖ����̗L�����Ԃ͂R�����ł��B

�R�����̊Ԃɍ��i�r�U�j�\�����āA�r�U�̔��������{�ɓ�������K�v������܂��B

��t������A�����ɍ��O�ő҂��Ă���O���l�ɑ��t���܂��傤�B

2�@�r�U�i���j�\��

�ݗ����i�F��ؖ�������̂����O���l�́A���{��g�ٖ��͗̎��قɏo�����A�ݗ����i�F��ؖ�������č��i�r�U�j�̐\�������܂��B

�ݗ����i�F��ؖ�������Ă̐\�����ƁA�ʏ�2�T�Ԃ��炢�Ńr�U�i���{�����j����������܂��B

�r�U�́A�V�[����̂��̂��p�X�|�[�g�ɓ\���Ă���܂��B

����ł悤�₭�A�O���l�͍q��\��E�w�����āA�悤�₭���{�Ɍ����ďo���ł��܂��B

3�@�ݗ����ԍX�V���\��

- �r�U�̗L�����ԁi�ݗ������j�����̂ŁA���������� �B

- �A�J�r�U�����̂ʼn���������

���{�ɓ��������O���l�́A�����R������������R���i�㗤�R���Ƃ������Ă܂��j���܂��B

�R���ɂ����Ė��Ȃ���A�����R�����ɂ���čݗ����i�ƍݗ����Ԃ����肳��A���̂悤�ȏ㗤���̃V�[�����p�X�|�[�g�ɓ\���܂��B

�i�@���ȃz�[���y�[�W������p�j

�ݗ����Ԃɂ́A5�N�A3�N�A1�N�A6���A4���Ȃǂ���܂��B

�O���l�͍ݗ����Ԃ��đ؍݂������ꍇ�ɂ́A�o�����ݗ��Ǘ��ǂōݗ����ԍX�V���\�����s���K�v������܂��B������u�r�U�̉����v�ł��B

�����ӂ�ƕs�@�؍ݎ҂Ƃ��āA�ދ������葱�����邱�ƂƂȂ�A�ň��A���O�֑��҂���邱�ƂƂȂ�܂��̂ŁA�ݗ������ɂ͒��ӂ��܂��傤�B

�\���́A�O���l�{�l���e�Ȃǂ̖@��㗝�l�Ȃǂ��s���܂��B�\���ɕK�v�ȏ��ނɂ��ẮA���ǂ̃z�[���y�[�W���Q�Ɗ肢�܂��B

���ݗ����ԍX�V���\���̕K�v���ޓ�

4�@�ݗ����i�ύX���\��

- ���w�r�U����A�J�r�U�ɕύX�������B

- �Z�\���K���������Z�\�҂ֈڍs�������B

���ݗ����i�ύX���\���̕K�v���ޓ�

�@�@

�@

5�@�i�Z���\���@�iPermanent Residence�j

- ���{�ɒ��N�Z��ł���̂ʼni�Z�����Ƃ肽���B

- �Ƒ��̏������l���A�Ƒ��ʼni�Z�������B

���i�Z���\���̕K�v���ޓ�

6�@�A�����\��

- �O�����Ђ�����{���Ђ����ɂ́A�@���ǂŋA�����\�����s���K�v������܂��B

- �\���́A�O���l�{�l���@���ǂ֕����Đ\������K�v������܂��B

- �\���ɂ��ẮA���̖@���Ȃ̃z�[���y�[�W�Ɉē�������܂����A�\�����̋L�ڗႪ���邾���ŁA�\���ɕK�v�ȏ��ނɂ��Ă̋�̓I�ȋL�ڂ͂���܂���B

���A�����\���̈ē�